9月1日は防災の日です。保育園でも避難訓練と非常食の試食を行いました。子ども達も保育園での避難訓練にも慣れてきたようで、上手に避難できました。

さて、この夏の研修で2011年の東日本大震災で大きな被害が出た福島で、被災地の様子や復興についてのお話を聞く機会がありました。

研修の中で、海から300mほどにある請戸小学校を見学しました。耳にしたことがある方も多いかと思いますが、子どもや先生誰一人犠牲を出さず「奇跡の小学校」とも呼ばれている小学校です。15時54分に地震が発生し、1㎞以上先の山まで80数名が避難をしました。20分ほどで山のふもとまで避難し、山を登っている途中では津波が押し寄せる音が聞こえたそうです。

10mとも言われている津波は小学校の2階床まで押し寄せ、1階のクラスは全て押し流されている状態でした。

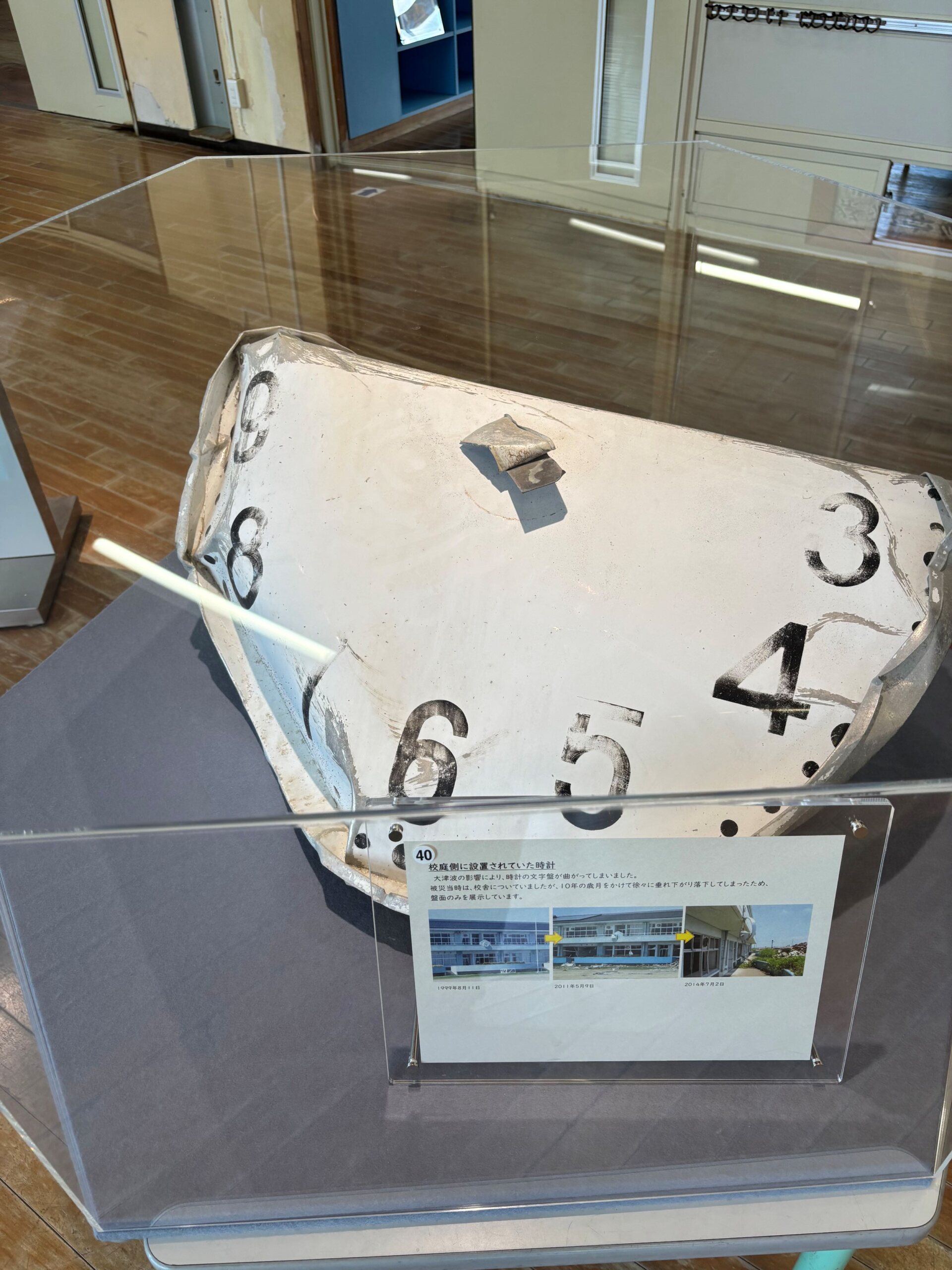

給食室の機器や机が奥の部屋に押し込められ天井まで積みあがってしまったり、1・2階の間にあった校庭の時計も曲がってしまったり。

卒業式を控えた体育館には「卒業証書授与式」という吊看板が掛かったままで、当時から時間が止まったままという感じがしました。

福島では、震災から14年が経ちますが、復興と呼ぶにはまだまだ時間がかかるように感じました。そうした中でも、生活の場を作り出したり、地元の産業を基に活性化を図るなどの取り組みを行っていました。

東日本大震災以降も大きな被害を受けている地域があります。ぜひとも、一人一人ができる範囲で、支援をいただければと思いました。

請戸小学校の震災時の絵本をみることができます。下記より調べてみてください。

【自分たちの生活に置き換えて】

あきる野市では、一部の河川の氾濫を除けば、津波という恐怖はありません。しかしながら、地震による家の倒壊や土砂崩れなどの被害は注意が必要です。

災害の際には、まず第一に自分の安全確保です。災害が続いている間は無理にお迎えに来ることは危険ですのでお止めください。心配してしまうことは当然のことだと思いますが、子ども達の安全は園で全力で守っていきます。

請戸小学校でも、避難の途中に保護者が迎えに来て「うちの子は」という場面があったそうです。先生は「今は避難が先です」と言い、子ども達の避難を続けました。また、学校へ子どもの迎えに来る保護者もいたそうです。そのため、教頭先生は15時15分まで学校に留まることになってしまいました。

ご家庭では、災害時の避難場所、連絡方法、連絡が取れない場合の集合場所の確認や、帰宅が困難になった場合に保育園へ誰がお迎えに行くのかをご検討ください。とある園では保護者の方に『交通機関が全く使えなくなってしまった場合、職場から保育園までどれくらいでお迎えに来れるか』という防災調査をしたそうです。

防災の日を良い機会とし、ご家庭でも色々なお話をしていただけると幸いです。